2025年5月13日から14日にかけてサンフランシスコで開催されたAIエージェント開発の技術イベント「LangChain Interrupt」。Day 2の3番目のセッションでは、CiscoのチーフアーキテクトであるCarlos Pereira氏が登壇し、同社がいかにしてLangGraphを活用したマルチエージェントシステムによって顧客体験(CX)組織を変革しているかについて、具体的な事例と学びを交えながら解説しました。

Ciscoとカスタマーエクスペリエンス(CX)の重要性

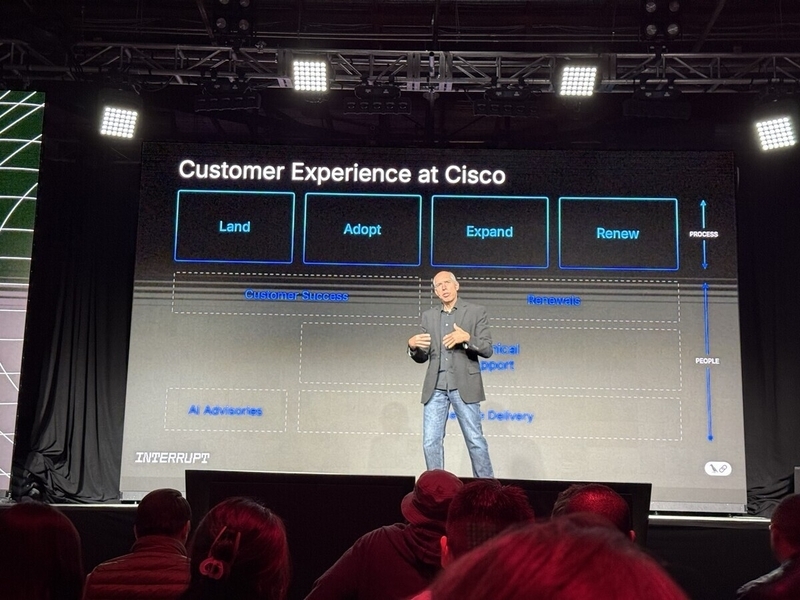

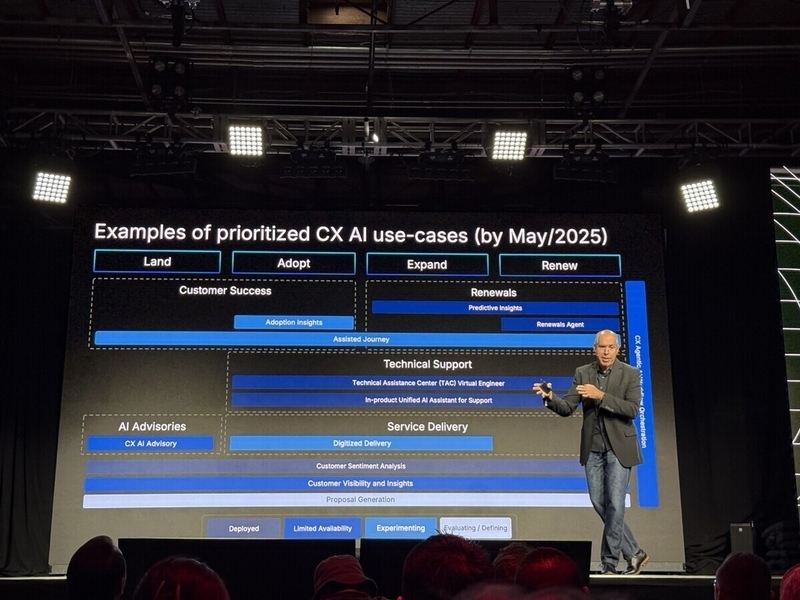

Carlos Pereira氏はまず、CiscoにおけるCX部門の重要性を強調しました。Ciscoは年間560億ドル以上の売上を誇る企業であり、その半分以上にあたる260億ドル以上がCX部門に関連する経常収益からもたらされています。この巨大なビジネスを支えるCX部門は、顧客がCiscoの製品、サービス、テクノロジーへの投資価値を最大化することを目指しており、そのために「ランド(獲得)、アダプト(導入促進)、エキスパンド(拡大)、リニュー(更新)」というフレームワークで業務を推進しています。

Pereira氏は、「どんな会社にもプロセス、人、そしてテクノロジーが存在します。多くの人がテクノロジーに注目しがちですが、それを実装するチームと付随するプロセスが常に共にあります」と述べ、これら三位一体の改革の重要性を説きました。CiscoのCX部門は2万人以上の従業員を擁し、AI導入による業務最適化とビジネスリターンの最大化が急務となっています。

過去の取り組みから「アジェンダCX」の未来へ

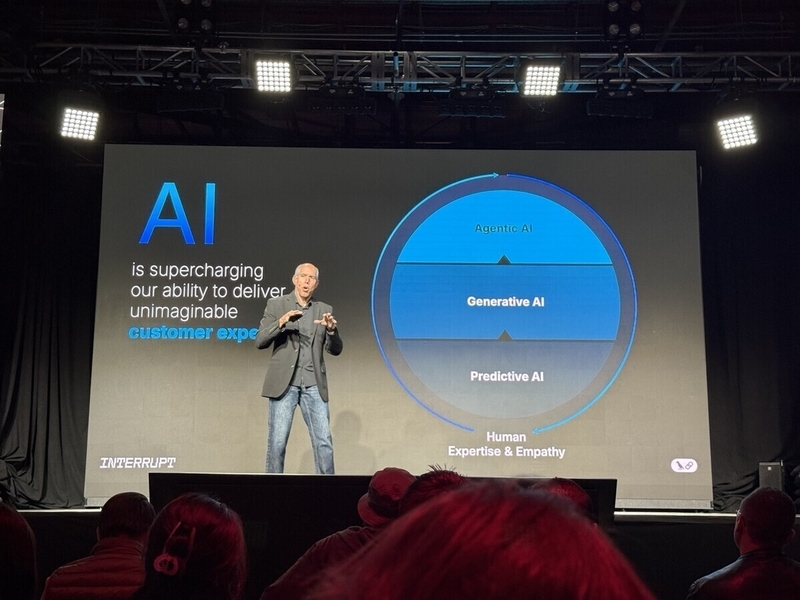

CiscoのAI導入は今に始まったことではなく、10年以上前の機械学習による予測AIモデルからスタートしています。Pereira氏は「データサイエンスチームとは非常に良好な関係を築いてください。彼らは今、非常に重要になるでしょう」とアドバイスしました。その後、LLM(大規模言語モデル)と生成AIが登場し、言語対話能力が飛躍的に向上しましたが、LLM単体では予測能力に課題があるため、これらを組み合わせたマルチエージェントシステムが鍵となると指摘しました。

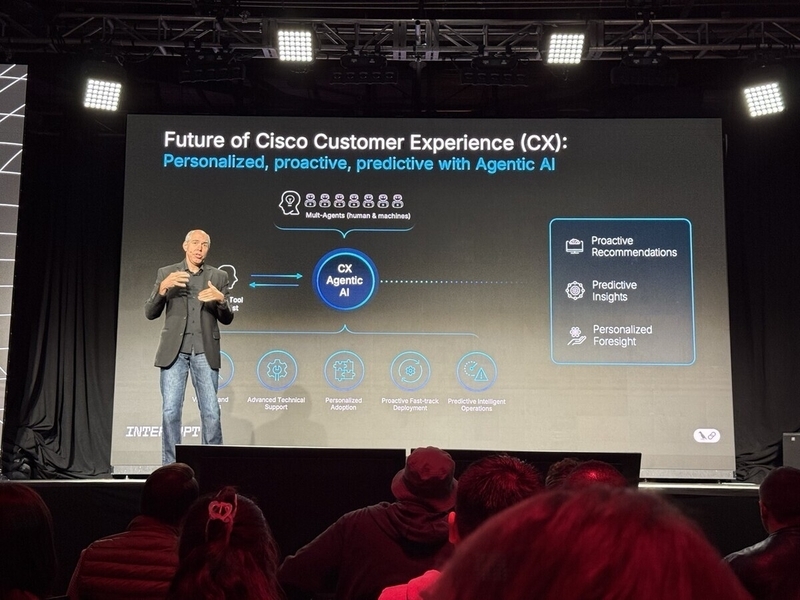

Ciscoが目指すのは「アジェンダCX (Agenda CX)」というビジョンです。これは、すべての顧客に対してパーソナライズされ、予測的で、プロアクティブな体験を統合的に提供するもので、人間と機械タイプのエージェント、生成AI、そして従来のAIを組み合わせることで実現されます。目標は、ハイパーパーソナライゼーション、障害の事前予測、プロアクティブな対応であり、顧客一人ひとりに専用のコンテキストを持つエージェントを提供することです。

ユースケース主導のアプローチと成功基準

AIプロジェクト推進において、Ciscoはツール起点ではなく、明確なユースケース起点のアプローチを徹底しています。Pereira氏は「約1年半前に始めたとき、誰もが何らかの理由でチャットボットを作ろうとしていました。しかし、ある顧客は1年間に412ものユースケースを持っていましたが、実際にビジネスに貢献したのはわずか5つでした」という経験を共有し、闇雲な開発の非効率性を指摘しました。

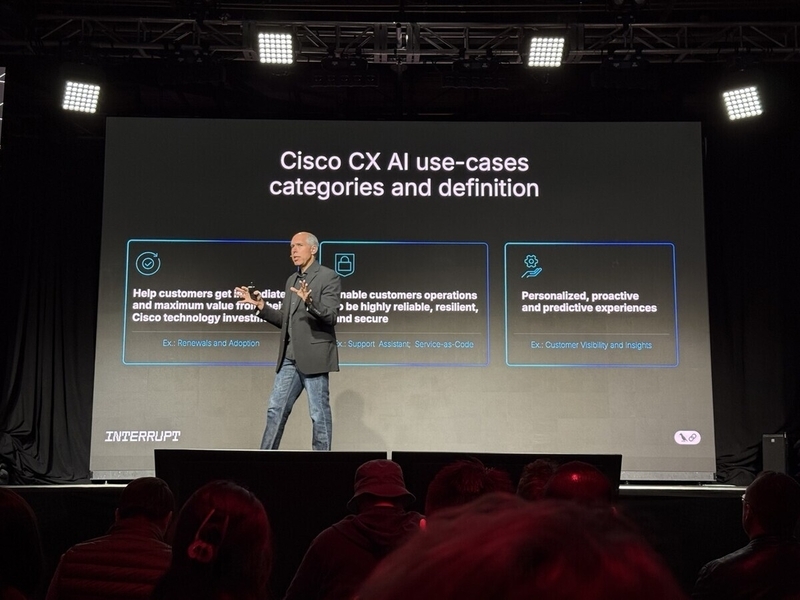

Ciscoでは、CX部門におけるAIユースケース選定のために、以下の3つの基準を設けています。

- 顧客を支援し、即時の価値を提供し、投資を最大化するユースケース(リニューエージェントや導入エージェントなど)

- 従業員の業務をより安全で信頼性の高いものにするユースケース(サポート関連など)

- ライフサイクル全体にわたる可視性と洞察を提供する、全体的な相関関係とエネルギッシュなワークフロー

「もし放っておけば、人々は自分のことをやり、あなたのところにやって来て『ほら、これかっこいいでしょ』と言うでしょう。では、これはビジネスにどのように現れるのでしょうか?まずユースケースの基準を定義し、その上にユースケースを置きます。そして、それがLangChainとの世界を構築する方法です。」 (if you leave it alone, people is going to do their own thing, and it's going to come to you and say, hey, here. How cool it is. So how this manifests to the business? So the find the use case criteria first, then put the use case on top of this.)

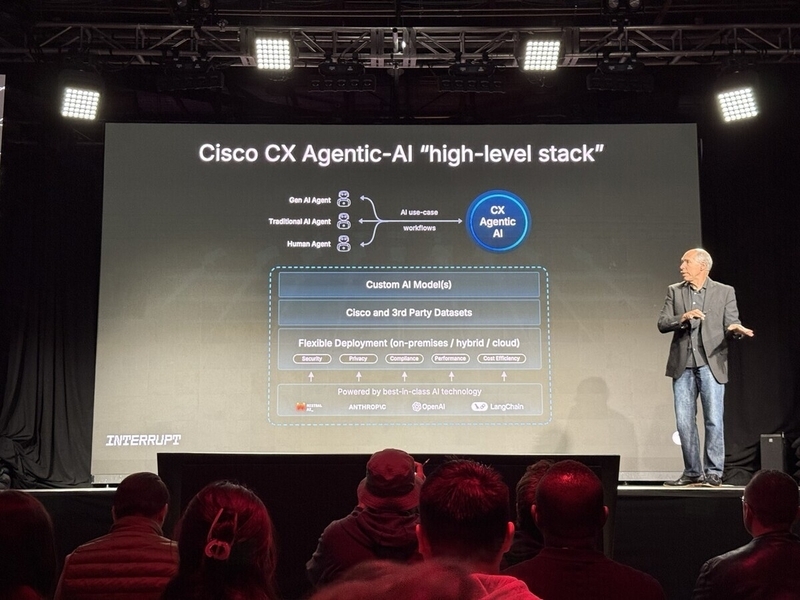

テクノロジースタックとLangChainの活用

Ciscoは、オンプレミス(物理データセンター)、クラウド、ハイブリッドといった柔軟な導入モデルに対応できるテクノロジースタックを構築しています。AI技術としては、Mistral Large、Claude 3.7 Sonnet、そしてGPT-4.1まで、多様なモデルをLangChainと共に活用しています。

特筆すべきは、オンプレミスのデータセンターと100%クラウド上で、全く変更なしに同じエージェントフレームワークが稼働している点です。Pereira氏は「Harrison (LangChain CEO) が信念として語っていたことを、私たちは長期間、大規模に本番環境で実行してきたのです。Harrisonが言ったことは机上の空論ではなく、実際に機能するというのは興味深いことです」と述べ、LangChainの有効性を実証していることを強調しました。 (So what he's saying on the belief we've been doing this in production for a long time, at scale. So what Harrison said is not high level, it's actually works. It's an interesting thing.)

さらに、予測のための機械学習モデルの作成や、オンプレミスでのLLMファインチューニングといったカスタムAIモデルの開発も行っています。

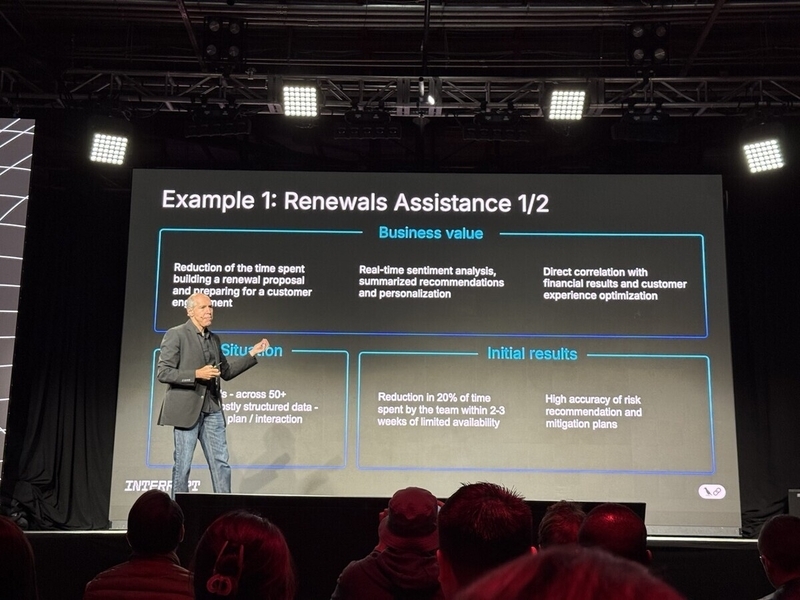

具体的なユースケース深掘り:リニューアルアシストエージェント

数あるユースケースの中から、Pereira氏は「リニューアルアシストエージェント」を例に挙げて詳細を解説しました。Ciscoのビジネスの半分以上を占める経常収益において、リニュー担当者がダッシュボードやツールを探し回る時間を削減することは、直接的な財務結果に繋がります。このエージェントは、50以上のデータセットと多数のツールが乱立していた状況を改善し、限定的な可用性テストの段階で、わずか3週間以内に担当者の関連業務時間を20%削減、リスクレコメンデーションの精度も95%以上を達成したとのことです。

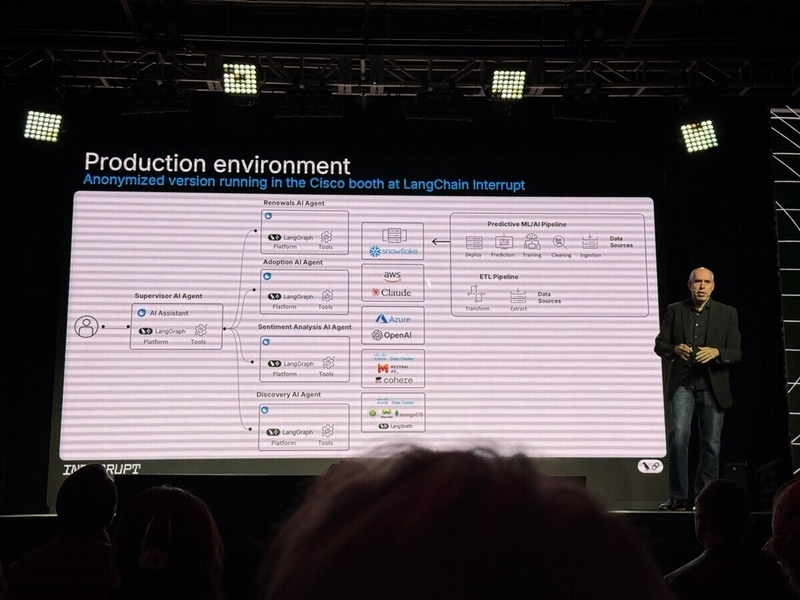

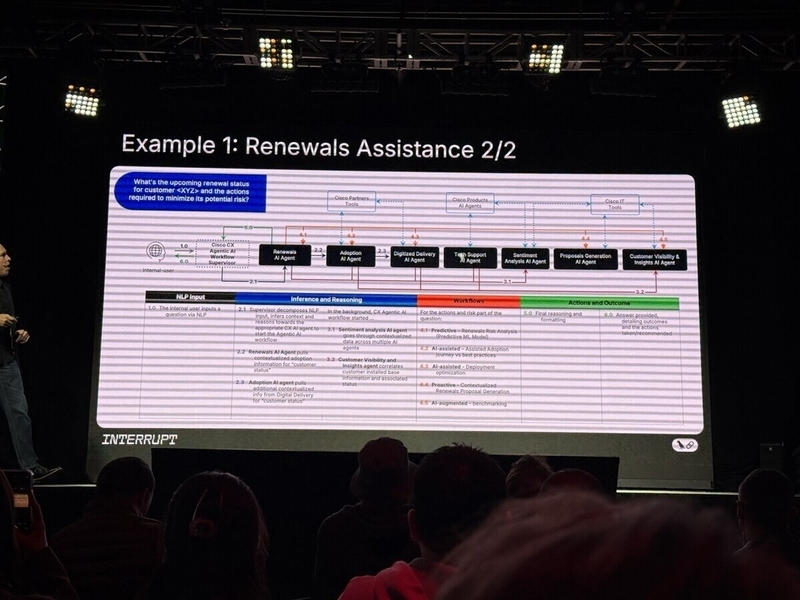

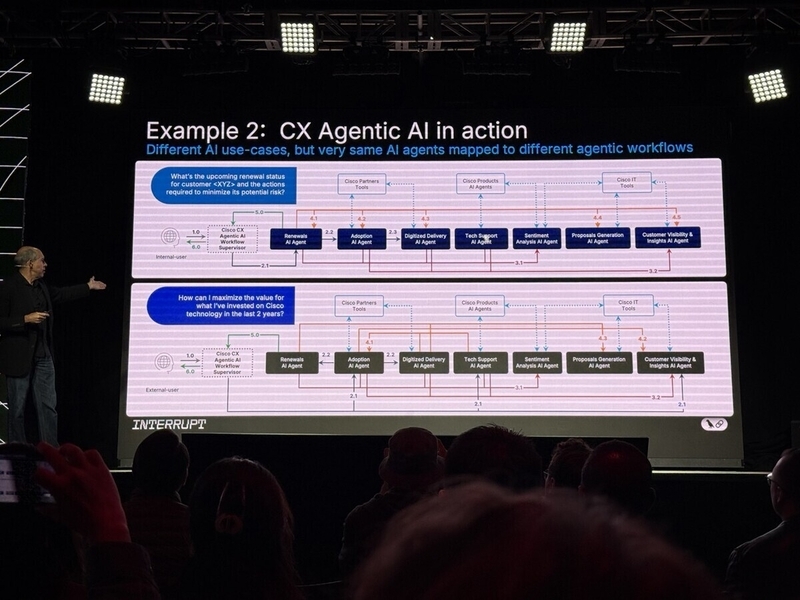

このリニューアルアシストエージェントの舞台裏では、LangChainを活用したマルチエージェントが連携しています。例えば「顧客XYZの今後の更新状況と、その潜在的リスクを最小限に抑えるために必要なアクションは何か?」という典型的な質問に対し、単一のエージェントでは目標精度に到達できませんでした。 「そこで、Harrison Chase氏が今朝話したスーパーバイザーが現実のものとなる前に、スーパーバイザーアプローチを採用する必要がありました。これは基本的にNLP(自然言語処理)を受け取り、それを分解します。」 (So we needed to go before supervisor was a thing on the Harrison this morning became a supervisor approach, which is basically receives the NLP and decomposes the NLP.)

質問はまずスーパーバイザーエージェントによって解釈・分解され、リニューエージェント、導入エージェント、デリバリーエージェントなど、関連する複数のエージェントに送られます。センチメント分析エージェントが顧客の感情を分析し、インストールベース確認エージェントが競合状況などを把握します。そして、リスクに関する質問部分は、決定論的な予測を得意とする機械学習モデルに送られます。これらの情報をLangChainがコンテキストを維持しながら統合し、LangSmithで追跡しながら最終的な回答を生成します。

Pereira氏は、「カスタマーエクスペリエンスはすべてワークフローに関するものです。LLMはワークフローにはあまり得意ではありません。LangGraphプラットフォームのようなツールを備えたエージェントシステムを使用すると、非常に役立ちます」と述べ、ワークフローにおけるエージェントシステムの優位性を強調しました。

CiscoのCX Agent AIは、現在7つのエージェントが稼働している例もあり、ワークフローの柔軟性が重視されています。

「エージェントAIのポイントは、多くの人がエージェント自体について考えますが、私たちにとってはエージェント自体よりもワークフローの柔軟性が重要です。」 (the point of agent. Ai, a lot of people think about agents, for us, is less about the agent itself is more about the flexibility for the workflow.)

取り組みからの学び

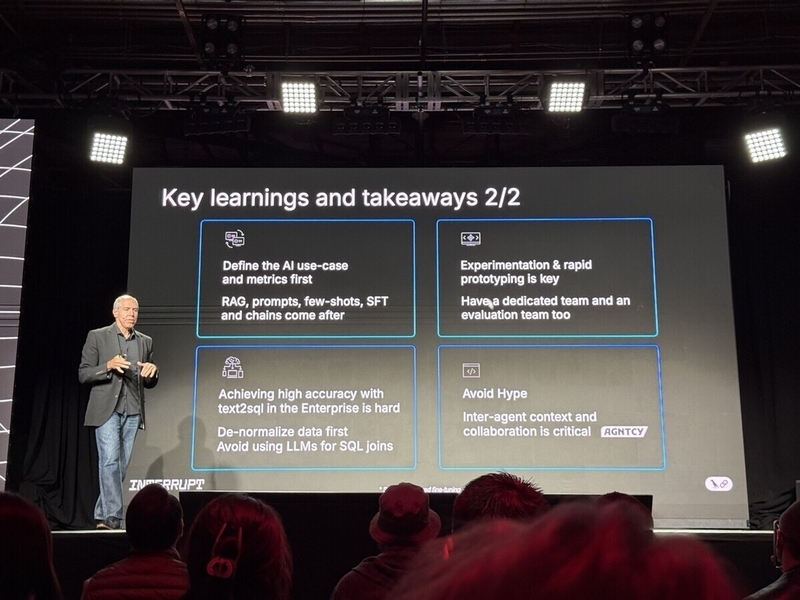

講演の最後に、Pereira氏はCiscoがこの取り組みを通じて得た重要な学びを共有しました。

- ユースケースとメトリクスを最初に定義する: 新しいツールに飛びつくのではなく、ビジネス価値に直結するユースケースを明確にし、測定可能な目標を設定することが不可欠です。プロンプトエンジニアリングやファインチューニングなどの技術的手段は、その後に検討すべきです。

- 実験、プロトタイピング、評価の重要性とチーム体制: 本番環境とは異なる手法が求められる実験チームには、迅速な試行錯誤の自由を与えるべきです。また、開発チームとは独立した評価チームを設け、「ソーセージの番人に犬を任命するな (you don't make this the dog the custodian of the sausages.)」という言葉通り、客観的な評価を行うことが重要です。

- SQLとLLMの連携は非常に難しい: エンタープライズユースケースで高い精度を要求される場合、構造化データ(SQL)と非構造化データを得意とするLLMを連携させることは困難を極めます。特に、「SQLでJOINを行うためにLLMを使用するのは避けてください。それは本当にひどい結果になります (avoid using LLM for doing joints on SQL, he royally sucks.)」 と強く警告しました。Ciscoでは、SnowflakeのCortex(セマンティックコンテキスト)などを活用しつつ、データを非正規化するアプローチを取っているとのことです。

将来の展望と「Agency」イニシアチブ

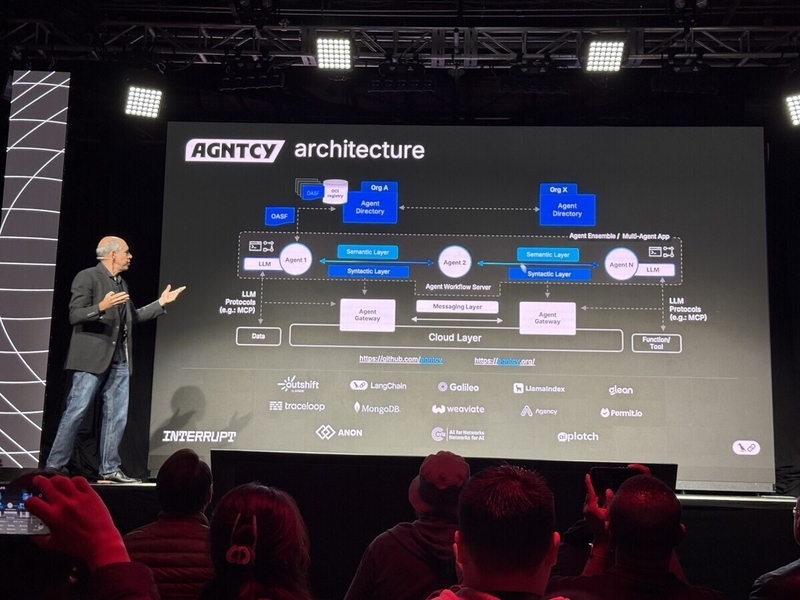

Pereira氏は、今後の展望として、反復的なコンテキストとコラボレーションの重要性を挙げ、現在のMCP (Multi-Agent Communication Protocol) を超える進化が必要だと述べました。その一環として、CiscoとLangChainが共同で推進している「Agency」イニシアチブを紹介しました。これはオープンソースの完全なアーキテクチャであり、コードも公開されています。エージェント間のセマンティックレイヤーやシンタックスレイヤーの活用、エージェントディレクトリ、認証といった、エージェントがより高度に連携するための仕組みを目指しています。インターネットにおけるDNSサーバーのように、エージェントの世界にも標準化された基盤が必要であるという考えです。

まとめ

Carlos Pereira氏の講演は、Ciscoという巨大企業がマルチエージェントシステムをいかに戦略的に導入し、具体的なビジネス価値を創出しているかを示す力強いものでした。ユースケース主導のアプローチ、LangChain/LangGraphといった先進技術の現実的な活用、そしてそこから得られた実践的な学びは、AIエージェント開発に取り組む多くの開発者や企業にとって、非常に価値のある洞察となったことでしょう。

Ciscoの事例は、AIエージェントが単なる実験的な技術ではなく、既に現実のビジネスを変革し始めていることを明確に示しています。